どうも、タニアリと申します。

WIndows10、その長き歴史を2025年10月14日に終えます。

始まりは2015年、誰もが「五郎丸ポーズ」に沸いたその年に、Windows10は産声を上げました。Windows8で大幅に変更され、阿鼻叫喚であったUIはWindows7寄りに再度変更され、概ね好意的に受け入れられていたOSであったと記憶しています。

始まりは2015年、誰もが「五郎丸ポーズ」に沸いたその年に、Windows10は産声を上げました。Windows8で大幅に変更され、阿鼻叫喚であったUIはWindows7寄りに再度変更され、概ね好意的に受け入れられていたOSであったと記憶しています。

10年。これだけの月日があれば、普段からよく利用する機能や操作があることでしょう。当たり前のように繰り返したその操作が行えなくなってしまう恐怖、苦痛、分かります。

しかし、サポートが切れたWindows10を用いてのインターネット接続はあまりにも危険。自分のパソコンだけがウイルスや準ずるものに侵されてしまうのであればともかく、自分ではない誰かの攻撃のための踏み台として利用されてしまう可能性もあるのです。自分だけでなく見知らぬ第三者への加害に加担してしまうのです。闇バイトなんかと違って報酬もない。

我々はやはりサポート切れのOSを搭載したパソコンをインターネットに接続すべきではない、でもパソコンを直ちに買い替えるような余裕はない!今日はそんなお話。

ベストな選択はWindows11への移行

タイトルに偽りがあり誠に申し訳ないのですが、Windows10からの移行は素直にWindows11を使った方がよいと考えています。金銭的な問題なら分割をしてでも、時間の問題ならネットショッピングをしてでも、スペースの問題なら断捨離をしてでも。

なんだかんだWindows10と同じような仕組みと同じような操作感ですから、移行したあとの脳みその負担がかなり少ないです。右クリックの挙動変更だけは許せませんが、普通にビジネスや一般用途で使っている限りでは、気になる箇所はそれくらいなもんなんですよね。

とはいえ「まだ十分に動くパソコン」をわざわざ手放して移行するのは、ただただこの機械が勿体ない……という話。一般的に利用される一般的なパソコン。一昔前ならいざ知らず、ギリギリアップデートできないIntel第7世代とか、普通に使えるレベルなんですよ。(体感次第ですが)

なので、この後に「Linuxを使ってみよう」みたいな話をしますが、個人的にはちゃんとバージョンアップ可能な端末、あるいは既にWindows11がインストールされている端末を購入するのがベストプラクティスであると思います。決してLinuxへの移行が最も賢い選択とは思ってない人間によるものなので、バイアスは留意ください……。

抗う人たちに贈るLinuxという選択肢

現代では、パソコンはWindowsやMac OSなどのオペレーティングシステムを有料で購入(あるいは既定でパソコンに導入済み)し、その前提をもってパソコンとして利用しています。OSがないと、まともに使うのはほぼ不可能なのですが、実は無料で使えちゃうOSがあるよ……って言ったら、どうかね?

「そんな上手い話があるわけがない」

それはもちろんそう。これまで使ってきたWindowsとは異なります。これまで通りできていたがことが一部できなくなったり、別解を調べないといけなかったり、あるいは操作方法が分からなかったり不調になっても自分で解決しないといけなかったりする。要は今まで通り使うには大なり小なりコストがかかる訳です。

あとはその学習コストと、Windows11に買い替えるという金銭的コストとを比較した時に、どちらが貴方にとって最適であるのかを考えたらよいのですが、その程度のことなんともないぜ!むしろお金がかかるなんて絶対にお断りなんだぜ!という人は、Linuxという選択肢をぜひ検討してみてほしいです。

Linux Mint

そこで、「WindowsからLinuxへの移行で最も優しい」といっても過言ではない、Linux Mintを取り上げてみます。

Linux Mintは使用感がWindowsに極めて近くて初心者向きだと言われていて、Windows10ユーザが次に使うLinuxという括りにおいては、Linuxの中ではベストな選択に近いはず。

Linux Mintは2006年にフランス出身でアイルランド在住のクレマン・ルフェーブルにより設立された。Linux Mintは、簡素であることよりも、多くのソフトウェアと最新の技術を使用することにより、誰にでも使いやすいLinuxシステムを提供することに焦点を当てている。

洗練さと使いやすさを追求したOSなんであると。すごい、ユニバーサルデザインみたい。

“取り上げる”と銘打つからには実際に利用してみたい。仮想環境で使うのが1番楽そうなんですが、ここは「Live USB」でLinux Mintを使ってみたいと思います。

Live USBでLinux Mintする

「Live USB」はUSBメモリや準ずるものにOSデータを入れておいて、そこからOSを起動できるシステムです。作っておけばWindowsのシステムが壊れてOS起動ができなくなっても、「Live USB」からLinuxを起動してデータをサルベージもできたりします。

今回はこの「Live USB」でLinux Mintを手持ちのパソコンから起動して、Windows自体や本体のストレージ領域を損なうことなく試してみることとします。

外付けSSDを用意する

OSをパソコンに直接インストール(Windowsを上書き)するわけではなく、外部の記録媒体にOSデータを格納したまま利用したいので、データの読み書き速度が速いSSDを使います。もちろん(?)SATA。今回はその辺りに転がっていた120GBのSSDを利用してみます。かつてWindowsを入れて使っていたやつなので、古の記憶がありそうなんですが、数年使ってなくてまったく困っていないため、中身の確認など一切せずにすっぱり初期化します。

また、SSDでなくても普通のUSBメモリでも問題なく利用できますし、外付けとして販売されているSSDやHDDも利用可能です。今回はデータの保存領域も確保したうえで、Linux MintをLive USBで利用したいので、転送速度は確保されていた方がよいですから、お試しになる場合にはそのあたりも考慮されるとよいかと思います。

“Cinnamon”エディションを使ってみる

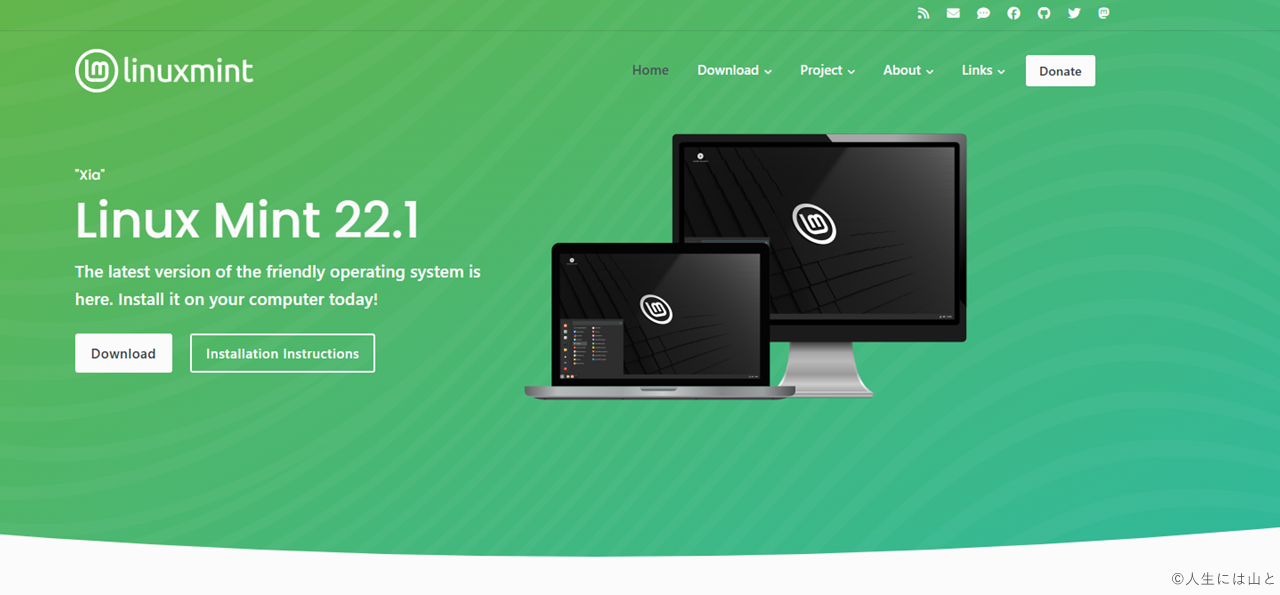

Linux Mintには3つのエディションが用意されています。もちろんどれを選んでも無料で利用できます。

「Cinnamon」が最もリッチでWindowsっぽさを醸し出しているので、Cinnamonエディションを利用することにします。

なお、他のエディションだと動作が軽いから古いパソコン向けであったり(XFCe)、少し古い時代のLinux Mint好きに向けたもの(MATE)だったりします。厳密にはもう少し違いがちゃんと存在しますが、あくまで「Windows11にしてもきっと快適に動きそうなくらい、Windows10で軽快に動いているのに」っていうパソコンに向けているので、Cinnamonをオススメとします。ただし、見た目が少し古かったり、アニメーションが少ないことに全く抵抗がなければ、MATEなど少しでも必要スペックの低いバージョンを利用することで、より多くのリソースを実際の処理に割り当てることができます。

Rufusで書き込みする

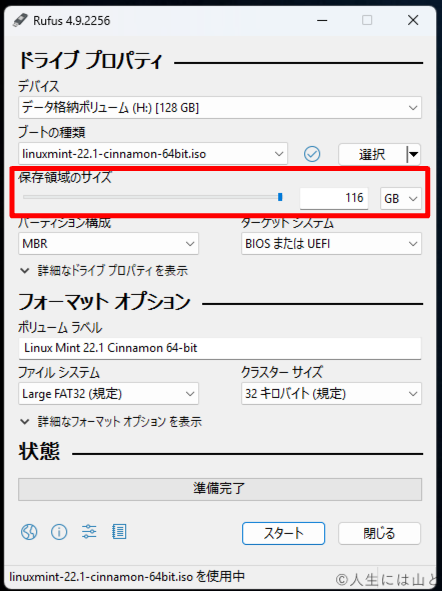

ダウンロードしたISOファイルを「Rufus」で用意したSSDへ書き込みます。

この時、書き込み先のストレージに残っているデータはすべて削除されてしまうので、対象の誤りには注意です。デフォルトのまま書き込んでしまうとデータの保存ができない、お試し用、あるいはガチでインストールする用としてのLive USBになってしまうので、以下の画像の赤枠部分の設定を忘れてはいけません。

デフォルトでは「保存領域のサイズ」が”0GB”になっていますが、当該部分のスライダーか利用したい容量を数字で入力すればOKです。通常はインストールやLive USBとして利用するストレージは、その他の用途で利用できないので、もし「Live USBでLinuxを”普通”に使いたい」なら、「保存領域のサイズ」はストレージの最大まで設けてしまって問題ありません。

デフォルトでは「保存領域のサイズ」が”0GB”になっていますが、当該部分のスライダーか利用したい容量を数字で入力すればOKです。通常はインストールやLive USBとして利用するストレージは、その他の用途で利用できないので、もし「Live USBでLinuxを”普通”に使いたい」なら、「保存領域のサイズ」はストレージの最大まで設けてしまって問題ありません。

120GB弱もあれば、一昔前のMacBook Airとかくらいの戦闘力です。Windowsを動かすにはかなり不安の残る容量ですが、Linuxなら大丈夫。リッチなエディションであるCinnamonとはいえ、データ容量はたかが知れている(最低ストレージ容量はWindows11が64GB、Linux Mintが20GB)ため、実際120GB弱でもかなりの部分をデータ保存に利用することが可能です。

最初は日本語入力すらできない

初手ネガキャンしていく。

とはいえこれはLinux全体の話であって、WindowsやMacのように、当たり前にローカライズされていることは有料故のサービスのひとつなんですよね。あるいは日本で開発されているLinuxであれば最初から日本語化されているし、日本語入力もできる……という環境かもしれません。

Kona Linuxは最初から日本語(Mozc)が利用できる

これを解決するための言語設定や日本語入力設定が本当に面倒くさいんですよね。私はただパソコンが使いたいだけであるというのに。「しなければならない」と言う面倒くささだけならまだしも、その手数もちゃんと多いのがLinux、一切の隙がありません。

日本語入力さえできれば普通に使える

そこのハードルさえ超えてしまえば、Windowsマシンと何ら変わりなく使い始めることができます。

ブラウジング

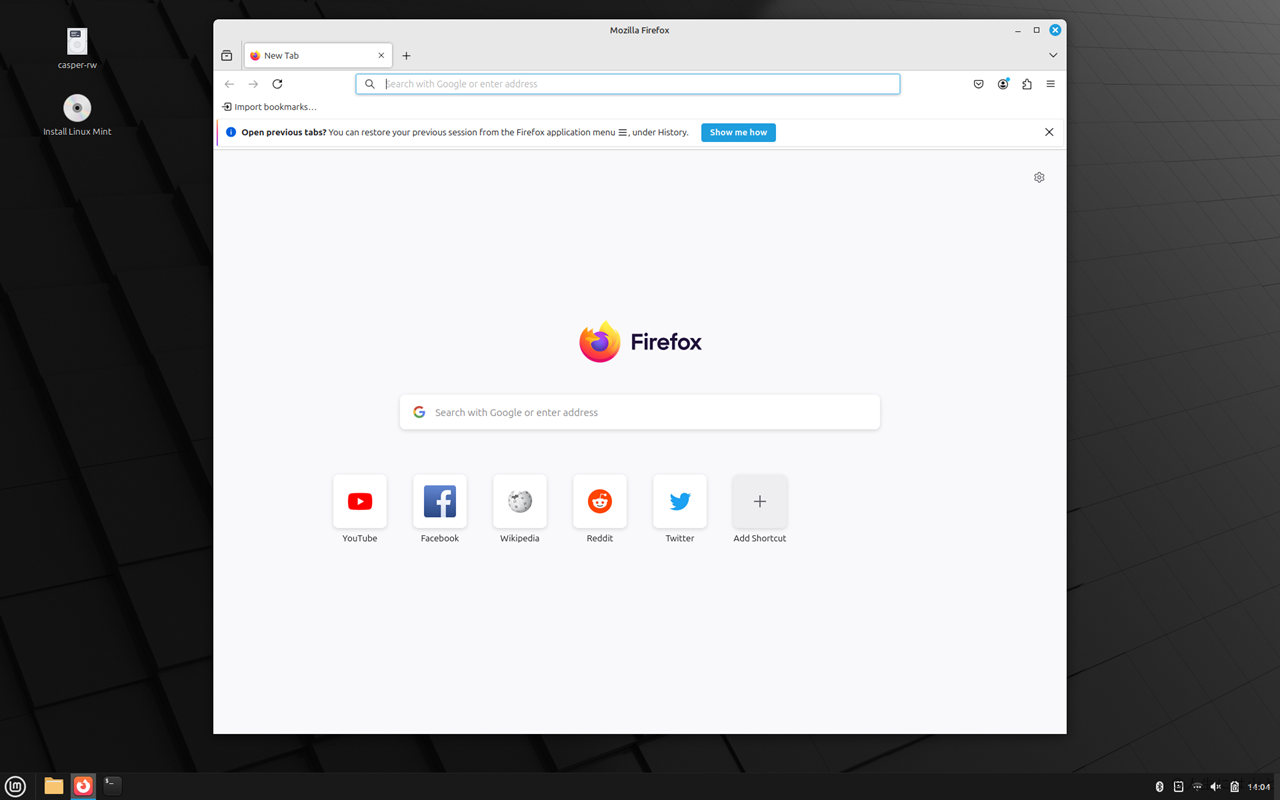

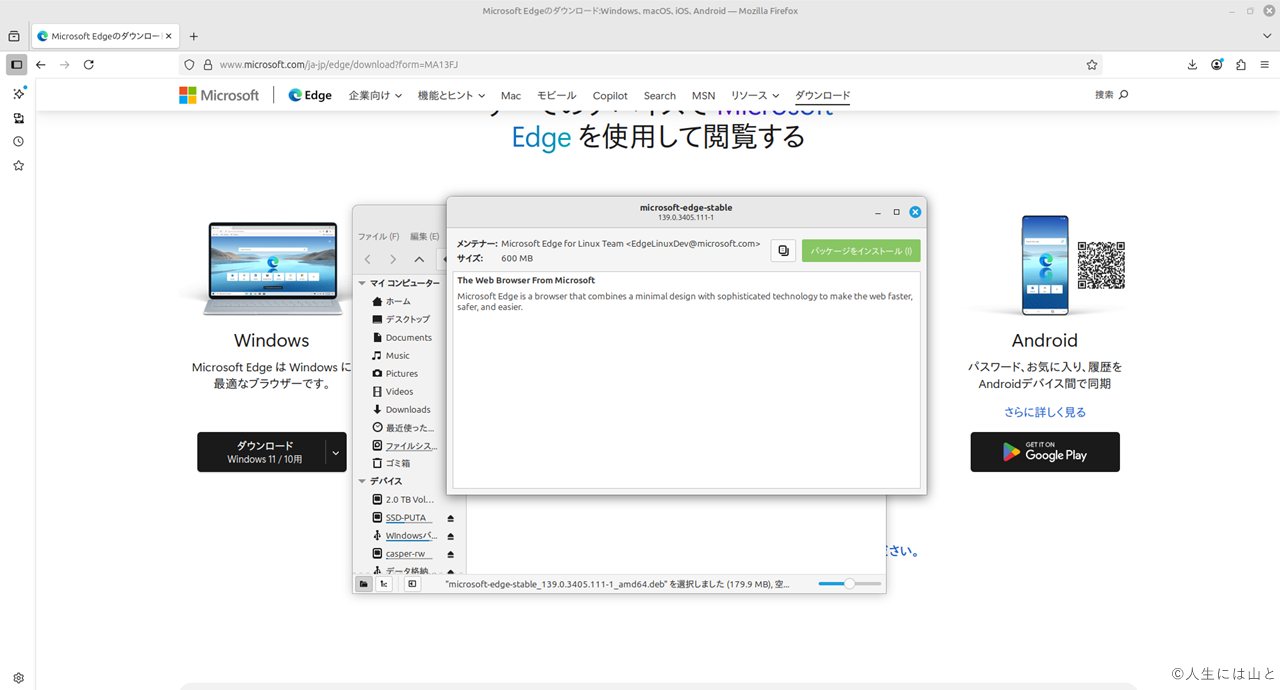

最初から「FireFox」という歴史も人気もあるブラウザがインストールされていますから、それを使えばお気に入りのブラウザをダウンロードしてくることもできます。有名どころであればほぼLinux版も出ていると考えて良いでしょうしね。私は好んでEdgeを使ってるので、Linux Mint環境にももちろんEdgeを導入します。

Edge版をダウンロードして、ファイルをダブルクリック。インストールはWindowsと変わらない(ものもある)

マイナーどころのブラウザとなると数が多いかと思いますが、たぶんLinux版がないブラウザはSafariくらいなもんじゃないですかね?ってくらいには、大抵使えるはず。(全く調べてませんが)

例えば、「Brave」という一般的に主流かどうか微妙なブラウザですが、これはLinux版がありますから、先ほどのEdgeと同じように利用が可能です。余談ですが「Brave」っていうブラウザ使ってる人多いんじゃないですかね、大変便利ですものね。

例えば、「Brave」という一般的に主流かどうか微妙なブラウザですが、これはLinux版がありますから、先ほどのEdgeと同じように利用が可能です。余談ですが「Brave」っていうブラウザ使ってる人多いんじゃないですかね、大変便利ですものね。

オフィス系

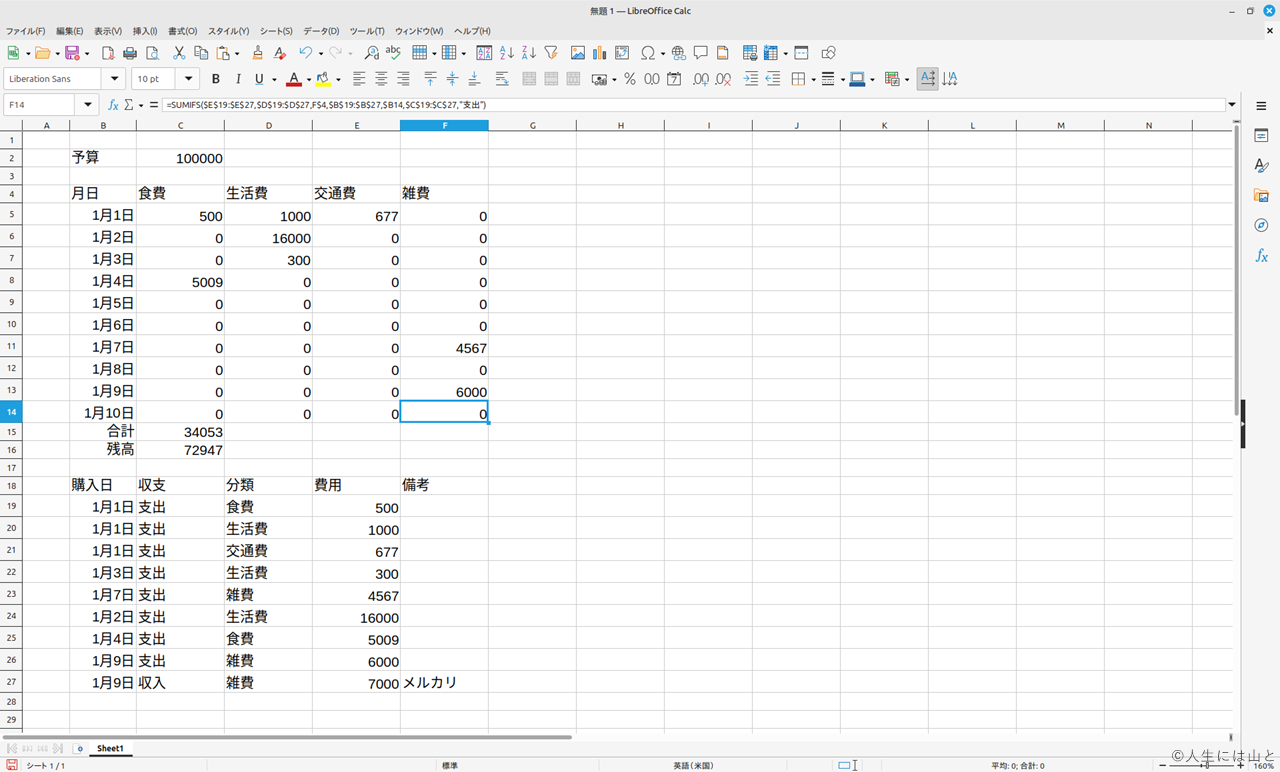

デフォルトで「Libre office」という、互換officeが入っています。

Windowsでも利用できるし、オープンソフトなので無料で使えて、使い勝手はMicrosoft純正と似たような感じなので取っ付き易いです。

ただ流石に仕事で使うには互換のところが完全ではないのでプライベート利用に限られるし、Google WorkspaceとかOffice Onlineがありますからね、そこまで出番が多いもんでもないかもです。

家計簿を作る、のような普通の営みであれば必要十分

各国の公の機関(の一部)で利用されたりもしており、何ら普通のオープンソフトと変わりなく、普通に利用可能です。サジェストには「危険性」とか出てきますが、別に危険性はありません。マクロの利用もできるので、そこら辺りに精通していればMicrosoft謹製とそん色なく利用ができるものと思います。いまはAIでコードも作れる時代ですからね。そういう点ではブラウザベースのものよりは高機能といえるかもしれません。

とはいえ、ブラウザベースのツール(Google WorkspaceとかOffice Online)の方が圧倒的に利便性が高いんですよね。自宅の用事でなかなかマクロまで活用してOfficeを触ることがないですし。中身はインターネット越しにあるので、OSが変わってもインターネットの向こうは変わらず迎えてくれるので、操作が変わりません。データも自動保存だし。

取り扱うデータによってはオンライン上に持ち出せないこともあるでしょうから、そういうケースの時には使えるかなーーーって感じです。ただ、そういう時って外部とのやり取りでの制約とかだと思うんですね。私生活で「このExcelはオンライン上にバックアップできないなぁ」とか考えたことない。

取り扱うデータによってはオンライン上に持ち出せないこともあるでしょうから、そういうケースの時には使えるかなーーーって感じです。ただ、そういう時って外部とのやり取りでの制約とかだと思うんですね。私生活で「このExcelはオンライン上にバックアップできないなぁ」とか考えたことない。

となると、互換性の問題とかもあって、結局Mirosoft製のOfficeを使わざるを得ない、とはなりそう。

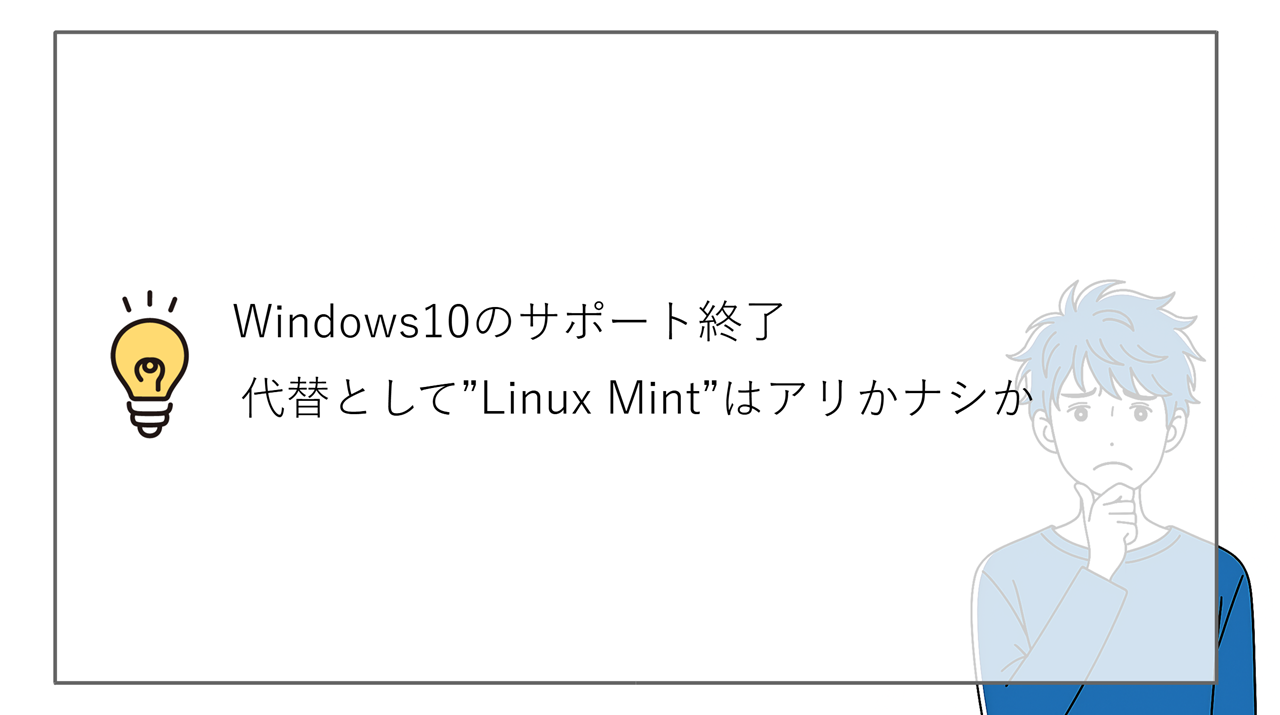

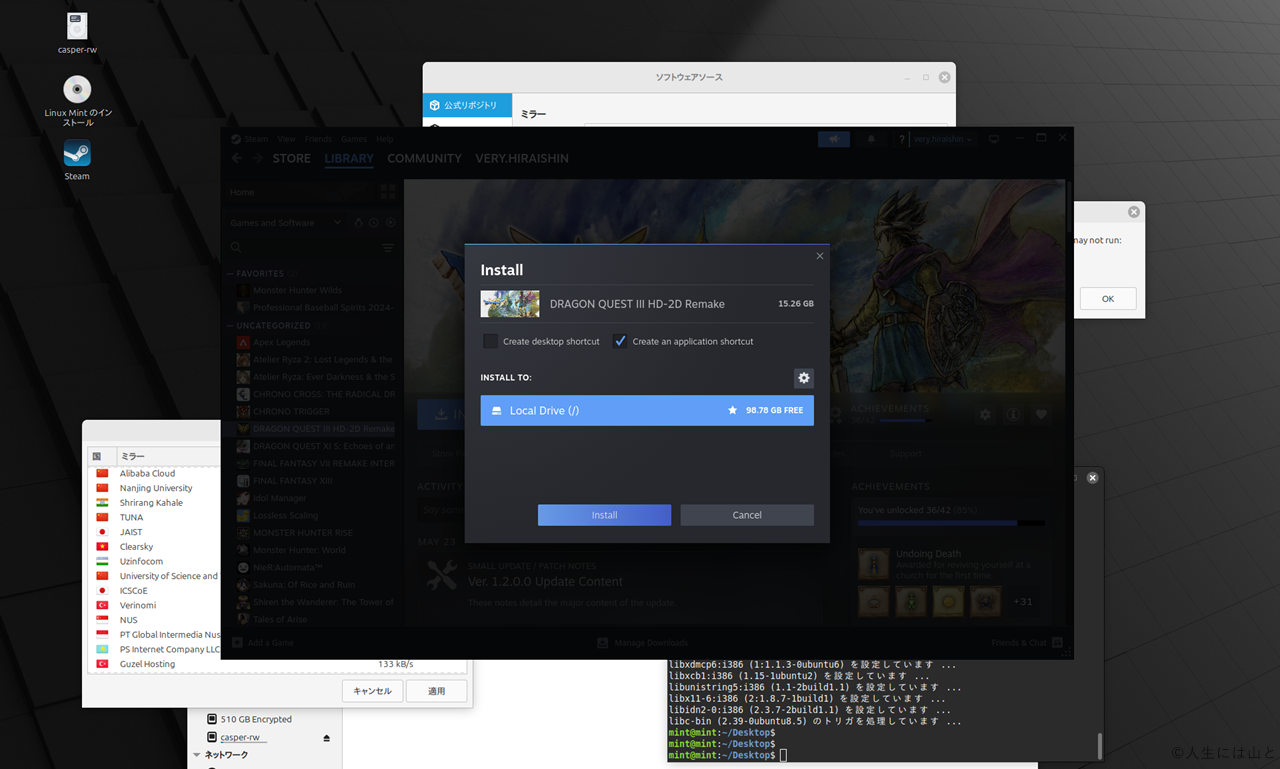

ゲームもできるんだぞ!

パソコンでゲームといえば「Steam」、そんな「Steam」もいまやLinuxでかなりのタイトルが遊べるようになってます。これはSteamの“互換機能”を用いて遊べるようになっているのであって、ゲーム自体が正式にLinuxをサポートしてるわけではないので、そこだけは注意が必要です。

- Steamのインストールもちょっと手間取ってコマンド操作が必要だった……

- いざ始まってしまえばWindowsで遊ぶのと何ら変わらない

Windowsで動作させているわけではないので、システムとの兼ね合いで正常に動作しないタイトルも存在するので、必ずしもLinux Mintの環境で動作することを約束するものではないですね。

ただ、ゲーミングパソコンを目指すのであれば高性能なCPUを積めた方がいいに決まっています。そしてそれらは必然的にWindows11へのアップグレード要件を満たしているでしょう。レトロゲームや準ずるインディーズゲームを楽しむ程度でなければ、やっぱりWindows11を搭載可能なパソコンに買い替えるべきであろうと思います。

ただ、ゲーミングパソコンを目指すのであれば高性能なCPUを積めた方がいいに決まっています。そしてそれらは必然的にWindows11へのアップグレード要件を満たしているでしょう。レトロゲームや準ずるインディーズゲームを楽しむ程度でなければ、やっぱりWindows11を搭載可能なパソコンに買い替えるべきであろうと思います。

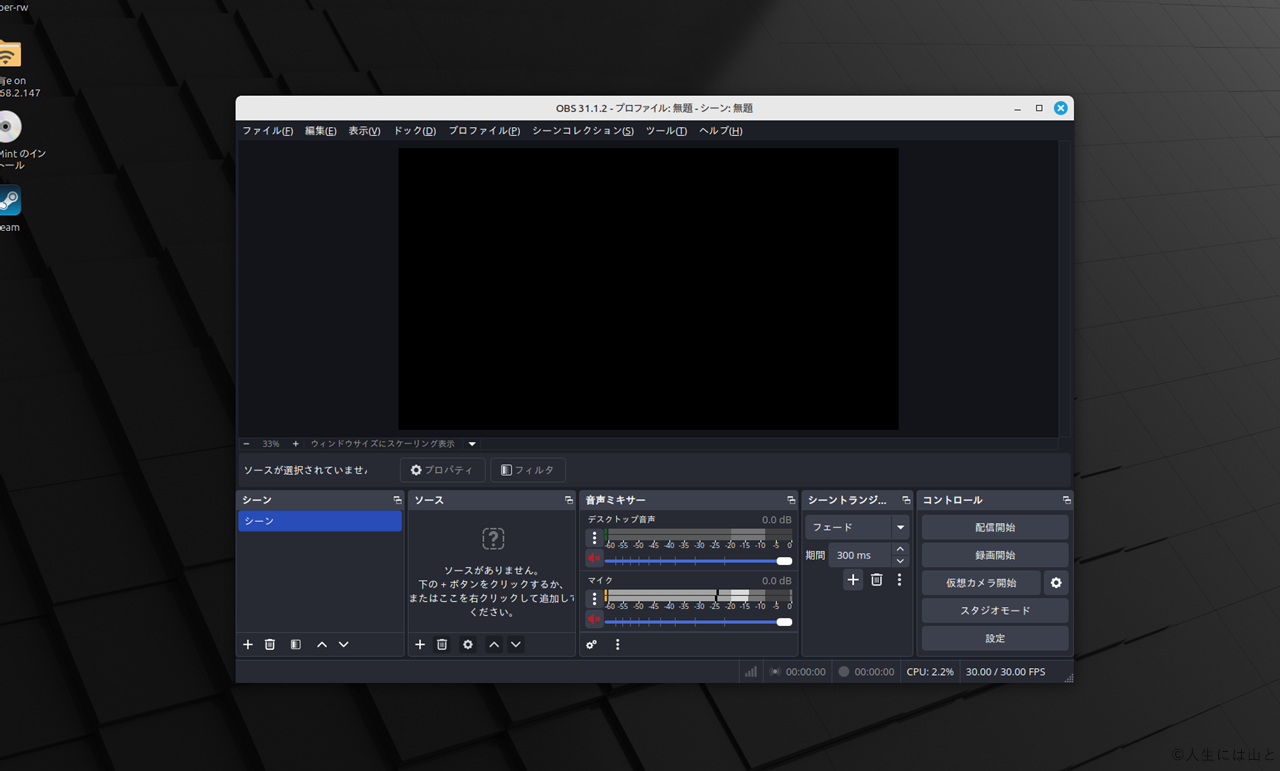

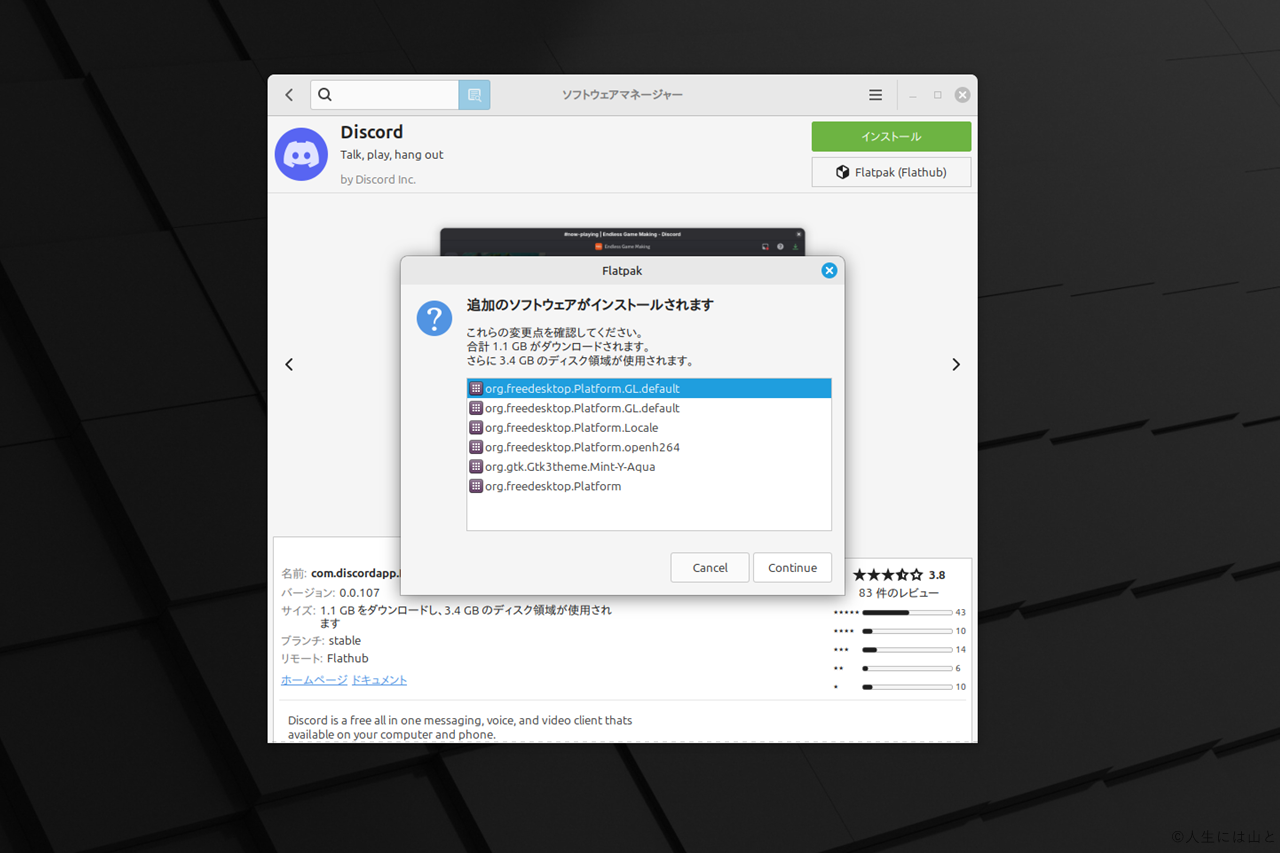

OBSも使えるし、Discordも使える

「Steam」でゲームができるとなれば、OBSで録画もできちゃう。Discordでコミュニケーションもできちゃう。

Windows版とUIはまったく変わらない……と思う

これはWindows側の操作と何ら変わらないと思って大丈夫……な気がします。なんといっても配信なんてしたことないのでね、その辺りの使い勝手全く分からないんですよね……。画面録画とか、録音的な用途でしか使ったことがない。故に全く同じように使えるのかどうかは分からないんですが、みた感じ変化はなさそうだし、録画に関してはデフォルト設定ですが普通に使えました。ので、普通に使えることにします。

いわゆる「ストア」からDiscordもダウンロード可能

若人はこういうのを使ったゲーム中のコミュニケーションをするものと聞いてます。したがって、ゲームができて録画ができてDiscordができればよい、ということになるはず。ただ、コミュニケーションが生まれそうな主要なFPS系は総じてLinuxだと動かない(らしい)悲しみ。

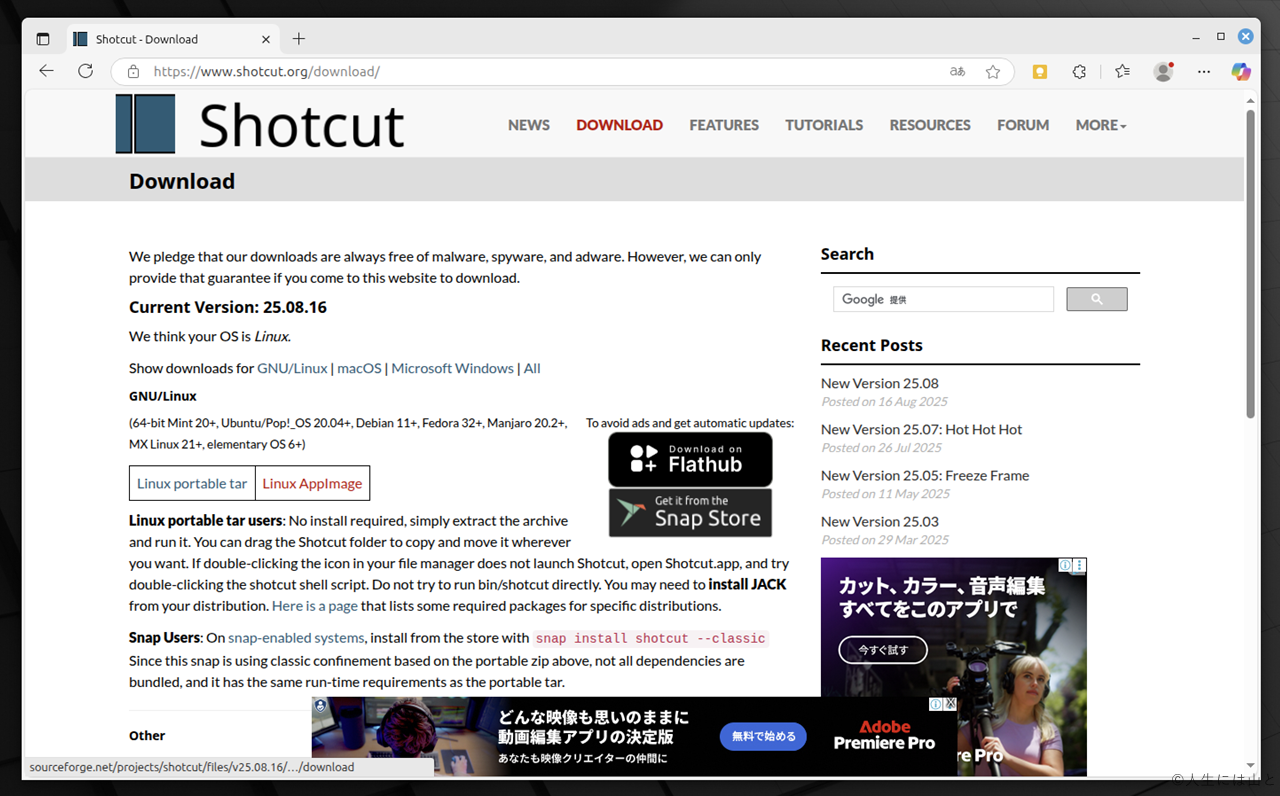

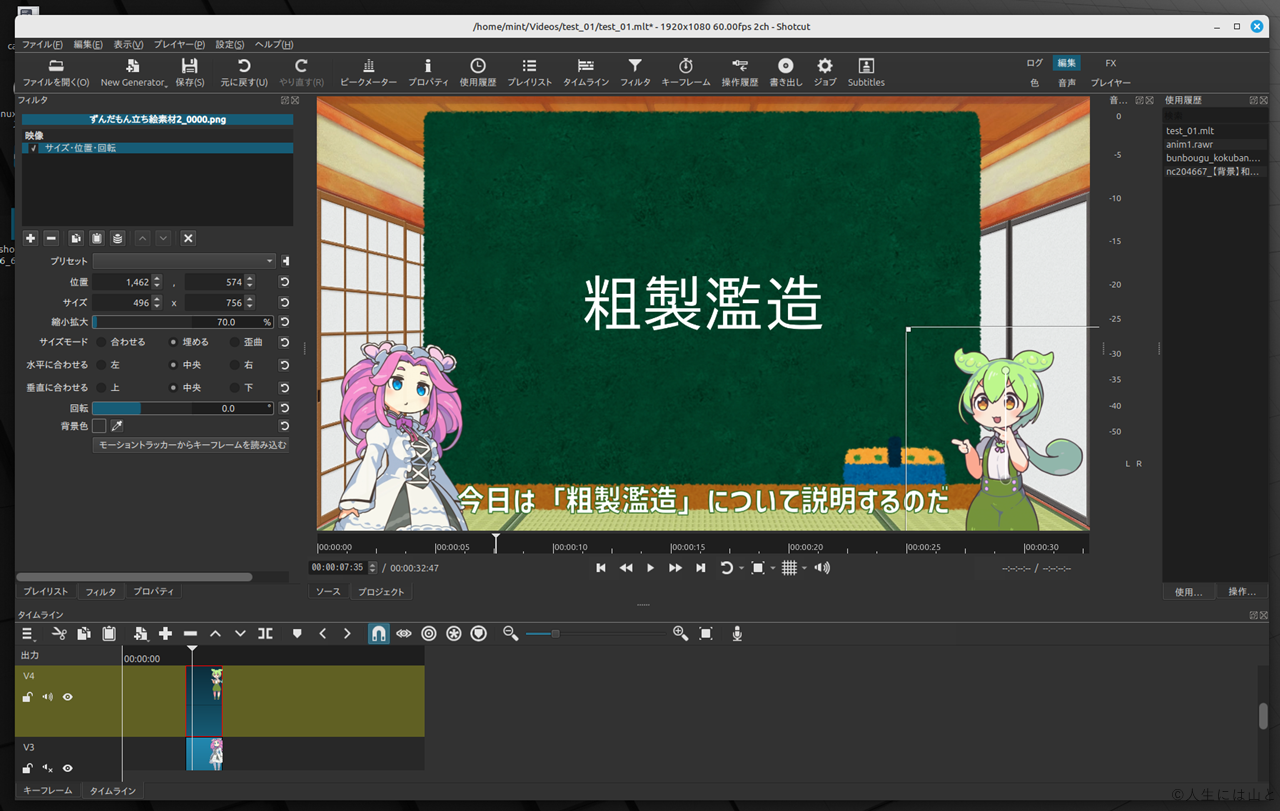

そして動画編集へ

「Adobe Premiere Pro」はLinuxには対応していません。なので動画編集で食っていきたい人はWindowsかMacにしよう。

しかしLinux界隈は「オープンソース」文化。とっても素晴らしい動画編集ソフトが無料で使えてしまうのも、Linuxの魅力でしょう。飯を食うまではいかずとも、趣味程度やお小遣い稼ぎ程度に動画作成をしたい、という欲望にはLinuxはしっかり答えてくれるんですね。

まぁ、『とっても素晴らしい動画編集ソフトが無料で使えてしまうのも、Linuxの魅力』などと垂れ流しておきながら、この「shotcut」というソフトはWindowsでもMacでも使えるんですが……。

……ということで、素晴らしいソフトウェアがあらゆるOSで利用可能という、素晴らしい時代だなーと感じるわけで、Linuxを始めとしたオープンソースソフトウェアの開発者様や支えてくださる方々には最大限の敬意をもって、使っていきたいですね!!

ちなみにではありますが、「VOICEVOX」はLinux版が存在しています。合成音声をデスクトップアプリで生成でき、無料で誰でも使えます。自然に聞こえるように調整することもできるので、簡単な音声案内とかに使われてるイメージがあります。地元のスーパーにあったセルフレジの音声案内が、「四国めたん」だったなぁ、とか、実際に触ってみるとフラッシュバックしたりするものです。で、この「VOICEVOX」を使って生成できる音声のなかで、SNS的に最も知名度が高いのが「ずんだもん」。「〜なのだ」という語尾でよく喋らされてます。

「ずんだもん」の動画だってLinuxで作れてしまうのだ

自分でしゃべる必要もないし、文章を流し込むだけでもそれなりに読み上げてくれるので、YouTubeをはじめとした動画コンテンツは「ずんだもん」がかなり席巻しているように思います。(”ゆっくり”も根強く人気ですが)

自身で素材を用意することなく疲れてしまうので、手軽なところがたくさんの人に受け入れられて、そこら中で「ずんだもん」を見かけるんでしょう。そういった動画もLinux Mintで使えるソフトウェアを使えば十分にできてしまうんですね。

使ってみて感じるメリット

Linux Mintは思った以上に”Windowsっぽく”使えるLinuxでした。ITエンジニアをやっている人であれば享受できるメリットも多いと思います。CLIによるコマンド操作はマウスでは細々とした面倒臭い煩雑なファイル操作とかを一撃のコマンドでやっつけられたり。

ただ「使いこなす」ためには学習コストもかかりますし、覚えたところで毎日の作業に必要になるかといえば別にそんなこともないし、会社では結局Windowsを使うのだから、Windowsを効率的に操作するためのショートカットを覚えた方がはるかに能率的なんですよね。

Linuxを試してみたい、古いパソコンをサブとして利用したい、といった状況であれば、Linux Mintは大変とっつき易いOSだったので、入門用のLinuxディストリビューションとして最高の選択肢のひとつだな、と思います。

使ってみて感じるデメリット

Windowsではないこと、です。

これ以上でも以下でもない、Linux Mint、ひいてはWindowsの代替として選択するOSすべての弱点でしょう。

例えばMacを使ってた人が、ある時急にWindowsに乗り換えたとして、「使い辛いなーーー」と思うでしょう。でもマウスの挙動はほとんど変わらない。ウィンドウでアプリケーションを表示させ、制御する点も同じです。フォルダの概念やファイルの概念もあります。こんなに同じなのに、WindowsはMacの代替ではないし、その逆も然りです。なぜLinux MintはWindowsの代替たり得るのか、MacよりはWindowsの見た目やメニュー組みといったレイアウトが”似ている”からです。

でも悲しいけど”似ているだけ”です。Windowsで慣れ親しんだソフトのほとんどは、Linux Mintでネイティブ動作しません。

ほとんどの人は「Windowsを使いたい」わけではなくて、「(いつも使ってる)ソフトウェアを使いたい」んですよね。それらが普通に動いてくれるのであれば、Windowsじゃなくてもいい、LinuxでもMacでもプレステでも構わんよ、という人は多いと思ってます。

だからこそ、Linuxに切り替えて「あれができない」「これができない」に耐えられない。人はそこまでパソコンに興味がないので、結局慣れ親しんだ信頼のあるものを使い続けることで、選択のコストカットをしているわけです。

オススメの利用方法と使える人を考える

だからと言ってLinux Mint、ひいてはLinuxを「Windowsではないから」という理由で選ぶべきではないのかと言えばそんなことはありません。

Windowsと決別する覚悟のある人

信仰の問題でWindowsをこれ以上許すことができない、という人は一定数いることを理解しています。私だってそう、右クリックだけは経典に反してるって思ってる。これからの長い人生をLinuxと共に歩むのだと決定づけてしまえれば、Windowsで利用していたソフトウェアの数々の代替を探し、導入する労力を厭わないでしょう。

LinuxはLinux Mintだけでなく、数多くの選択肢があるOSです。自分の理想に近いOSを使いたい、そんな理想を叶えてくれるOSです。最悪、自分で使ってしまうことさえできますからね。

眉唾ではありますが、将来的にWindowsはサブスクリプションになるという噂もあります。個人的には、そうするなら基本のOS機能は無料になるだろうと思いますが。

それはともかく、そんな噂が流れていて、もし現実になればユーザー数は相当落ち込むでしょう。みんななんとなく買い切り型だから納得してる(あるいは有料であることに気がついてない)だけで、潜在的には「パソコンなくてもいいなぁ」と思ってる人は相当数いるはずです。インフラとしての機能がスマホに取って代わられたために、ランニングコストがスマホと同じようにかかるなら、パソコンは捨てる人は多いはず。

それはともかく、そんな噂が流れていて、もし現実になればユーザー数は相当落ち込むでしょう。みんななんとなく買い切り型だから納得してる(あるいは有料であることに気がついてない)だけで、潜在的には「パソコンなくてもいいなぁ」と思ってる人は相当数いるはずです。インフラとしての機能がスマホに取って代わられたために、ランニングコストがスマホと同じようにかかるなら、パソコンは捨てる人は多いはず。

そんな悲劇は訪れないと信じたいですが、もし現実に起こることになった時の退避先としては真っ先に候補に上がるのがLinuxです。その時には、また別の選択が生まれている可能性もありますが、ハードとしてのパソコンを最も長く操れるのは、色々な意味でLinuxなのかもしれません。

子どもに与えるパソコンのOSとして

今や情報教育の時代です。GIGAスクール構想です。iPadだったり、Windowsだったり、ChromeOSだったり、地域や学校ごとに配備されるマシンはそれぞれかと思います。

じゃあお家で使うパソコンは?流石に学校で使う端末に「Minecraft」は入れられないでしょう。まぁ、どうせみんなSwitchでやってるんだろうけれど。

例えば、中古でやや古めのノートパソコン(ストレージなし、OSなし)みたいなのを購入して、Linux Mintをインストールして与えるのもいいでしょう。基本的なことは問題なくできるので、Windowsとの細かい差分を親子で協力して埋めることで、コミュニケーションが生まれたり、問題解決能力の醸成にも寄与しそうじゃないですか。動作の軽いOSも多いLinuxですから、お使いのパソコンを将来的にお下がりに出すというのも、Linux導入が前提であればまったく無茶のない想定になるでしょう。

ただし、いわゆる「ペアレンタルコントロール」はWindowsの方が遥かに使いやすいと想像します。大抵の機能がOS標準として搭載されているので、設定やON/OFFのコントロールをするだけで済みます。また、本稿において「ペアレンタルコントロールの是非」については論じずに、あくまで「行うのであれば」という仮定に基づくものであることをご了承いただきたい。(保険)

対して、Linux MintではOS標準として機能がないので、他のソフトウェアを組み合わせで実現する必要があります。探せばそれ類のものはたくさん出てきそうですが、最初から導入されたものを利用する方が手っ取り早いはずです。その中で「elementary OS」なんかはネームバリューも界隈では比較的高い方だと思いますし、最初からスクリーンタイムやWebフィルタリングをOS単位で設定可能です。ブラウザ単位で抜け道が多いこともないし、ルーター単位で親も困る…みたいなことがないので、「子どもに使わせたい」が目的あれば「elementary OS」の方がLinux Mintよりも優れているかもしれないですね。

あとはrootユーザ(1番権限が強い。WindowsでいうところのAdministrator)の管理をしっかりして、子どもが利用するアカウントのsudo権限(自身の認証情報で一時的にrootユーザーの権限を取得できる権限)を外して、新規で作成されるアカウントのデフォルト権限なども調整すれば完璧そうです。どうしよう、とんでもなく面倒くさそう。

インフラエンジニアのための最初の一歩として

サーバーを構築するだとか、運用するだとか、そういった類のことが仕事として降りかかりそうな予感があれば、自身のパソコンをいっそLinux化してしまうのはひとつの手だと思います。

Windowsサーバも存在しますが、まだまだサーバーといえばLinuxが王者でしょう。サーバー環境では主にターミナルだけの環境(CLI)のみですから、デスクトップ利用(GUI)とはまた趣が異なりますが、GUIでもターミナルをひらけば全く同じです。「cd <ディレクトリパス>」でカレントを移動するんだなのような、解説書の初歩の初歩から実際に体験して、色々触ってみることで操作や知識がかなり定着するのでオススメです。Linuxの資格である「LinuC」の取得を推奨されることが多いと思いますが、問題と答え丸暗記でもLevel1やLevel2はいけちゃうような気もしつつ、実体験を伴っておくと、より深いところで覚えておけるので、ちゃんと仕事とにも活かせるのであろうと想像します。

さらに、Linux Mintを一般的な用途でちゃんと使おうと思えば分からないことだらけです。解決するには調べるしかありません。AIに聞くもよし、ソースを聞いて技術ブログやQiitaをあたるもよし。この手の能力は仕事でもしっかり活用できますから、技術部分以外の訓練にもなるはず。

ただ、全体で見るとLinuxサーバはRHELが優勢なんだろうなという気がする(有償だけどサポートある)ので、「Alma Linux」とかで勉強した方が潰しが効くかもしれない。

ミニPCでボリュームライセンスをつかんだ人

そしてそれをリテールライセンスに切り替えられない、切り替えるのが面倒な人。

「ボリュームライセンスってなに?」とは「企業や組織向けのセット商品」と思っておけばよいです。要はセットだから1つあたりの費用がお安いんですね。ただあくまで利用権は「その企業や組織に属しているパソコン」に対して与えられているため、それらから離れたパソコンに与えることは想定していないライセンスの形態です。つまりなんら企業や組織に関係のない個人が利用することは規約違反で、Microsoftはいつでもこのライセンスを停止してしまえるわけです。

で、異常にお安いことで大変人気を集めている「ミニPC」界隈は、もう知らんメーカーの格安PCがじゃぶじゃぶに溢れています。そうすると出てくるのが「ボリュームライセンスを適用された個体」です。

購入先に然るべき方法で連絡を取れば、「間違えちゃった、ごめんね」で恐らくリテールライセンスを送ってもらえるような気はするんですが、中にはトンズラされるケースもあるかもしれません。やはり世の中にある「安いもの」には相応の理由があるということで、泣き寝入りするしかないケース。あるいは、そんなやりとりも面倒だけど、規約違反な状態は回避したいケース。そう、そんなケースでもLinuxを入れてしまえば解決です。

「ボリュームライセンスのWindowsを個人利用すること」が問題であるだけで、サクッと消して使わなければお咎めもありません(販売側には明らかに問題しかないのだけれど)。ミニPCの本体に違法性がないのであれば、Linuxを導入してハードの恩恵だけはしっかりあずかりましょう。今や、下手にraspberry piを買うよりよっぽどハイスペックで安いくらいなので、いっそ最初からLinux機として運用をしてもいいくらいです。最初から入ってるWindowsは、問題こそなければ仮想で使ったりできるので、全く無駄がないですからね。

Linuxは楽しい

結論から言えば、普段利用しているWindowsと異なるOSで”遊ぶ”のはとっても楽しい。

そして、ワケあってWindwosの継続利用が難しい場合に、Linuxは十分に利用に耐え得るし、なんだったらそのままメインパソコンとして使い続けることも可能なくらいには、とても使いやすいように感じました。「Windowsではないこと」は弱点でもあるものの、裏返せばWindowsではない新しいパソコンの体験があります。(ちなみに”Macではない”もMacOS観点ではあり得るんですが、Windowsほどの衝撃があるのかはちゃんと使ったことがないのでわからないです!)

そして、ワケあってWindwosの継続利用が難しい場合に、Linuxは十分に利用に耐え得るし、なんだったらそのままメインパソコンとして使い続けることも可能なくらいには、とても使いやすいように感じました。「Windowsではないこと」は弱点でもあるものの、裏返せばWindowsではない新しいパソコンの体験があります。(ちなみに”Macではない”もMacOS観点ではあり得るんですが、Windowsほどの衝撃があるのかはちゃんと使ったことがないのでわからないです!)

日々の生活においては当たり前の機器となり、いつの間にかスマホに追い抜かれ、そんな歴史がふくかくて馴染みのある機械には、まだまだ知らない世界がたくさん広がっている。しかも難しくて極めてニッチな話ではなくて、OSレベルで、です。しかもほとんど無料で試せてしまうわけで、パソコンをおもちゃとして遊ぶにはかなりコスパがよいはずです。

いやいやおもちゃではなくてガチで使いたい場合でも、これまた歴史あるLinuxは先人たちの知恵がわんさかあります。Linux Mintのように古くからあるLinuxであれば、その情報もたくさんあります。軽く調べるだけで、ほとんどの不明点や疑問点が解決できるようになっているんですよね。大昔はそれこそ専門の雑誌みたいなのにOSをインストールするためのCD-ROMが付録でついていて、そこからBootするとかありましたからね。似たような方法で、Cドライブが死んだパソコンからデータを救い出したこともありました、何もかもが懐かしい……。

何が起こるかわからない未来に備えて、ひとつ「Linuxをおもちゃにする」ことで、リスクヘッジになるかもしれません!